|

ステレオタイプ | ||

| 文字 | |||

|

|||

| 解説 | |||

|

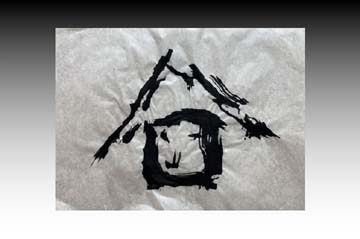

前作、「同調圧力」と同様に認識されるのが「ステレオタイプ」であろう。 ステレオタイプという言葉の語源は、印刷業界で使われていた「ステロ版(鉛板・stereotype)印刷」で、類義語としては「既成概念」、「固定観念」、「紋切り型」などが挙げられ、 昔から「金太郎飴」等類似の表現は数多くある。 「同調圧力」は差別に発展しかねない。また、マイナスイメージを持つステレオタイプでは、マイナスな感情や行動が生まれやすく、差別や偏見へとつながる可能性がある。 よくあるステレオタイプとしては、ジェンダー、人種・国籍、地域性、血液型などが挙げられよう。どれも、現実的に差別や偏見へとつながっており、今後発生するステレオタイプも、 そのような道を進む可能性がある。 一方、ステレオタイプのメリットは、膨大な情報を一定の型にはめて把握することにより、認知資源(情報を理解するための容量)が節約され、効率的に情報処理を行うことができるとされている。 これは、自動車運転中に子供が見えたら、飛び出してくるかもしれないというステレオタイプが働き、瞬時に注意力が増す、といったこととのことである。 我々の一般的な認知や対人認知は、クオリアのように、個々人が持つ認知のフィルターを通して行われていて、一人ひとり異なるが、一度抱いたステレオタイプは、 属する全てに当てはまるかのように捉えられ、それを覆すことは難しくなる。同様に、ハロー効果(認知バイアス)も、人間が陥りやすい。 以上は、他人に対するステレオタイプであるが、そのステレオタイプの存在を知っているだけで、影響を受けやすい素地がその人になくても、その人の知的能力を妨害する、 状況依存型のプレッシャーがかかる。そのステレオタイプの脅威の影響は、人種等の特定の集団に限定されるものではなく、日常生活におけるフラストレーションと、 環境におけるサインの意味を増幅して、経時的に破壊性を増す隠れた脅威である。ステレオタイプ脅威への自己防衛機能は、その人が本来持つ能力やモチベーションとは関係なく、 その思考・感情・行動・成績にダメージを与え、最終的にパフォーマンスを下げてしまったという実験結果がある。他方、脅威を取り去るような事前情報を与えると、 パフォーマンスが下がらないばかりでなく、向上することもあるといった実験結果まである。例としては、「女性は数学が苦手」というステレオタイプを、 間接的なサインとしてでも事前に認識させられて試験を受けると、点数が下がる傾向があり、そのサインが全くない状態だと、点数が上がった例もあった、とのことである。 つまり、過去に発生したステレオタイプを知っているだけで、その傾向が出てしまい、結果的にステレオタイプどおりになってしまうことがある、ということである。 余談だが、船・国名の指示代名詞はsheであった(ある?)。また、以前から使われていたそうであるが、性を問わない一般人称について、he・sheの代わりにtheyが、最近では、 定着してきているようだ。しかし、今でも、SNSで普通に、ギターの指示代名詞はsheが使われている。言葉が刷り込むステレオタイプ・偏見についても、今後はさらに意識されていくに違いない。 男性名詞・女性名詞・中性名詞のある言語は、今後どう変わっていくのだろうか。 さて、前置きが非常に長くなってしまったが、本作品は、固定観念や同調圧力等により、心にプレッシャーがかかり、パフォーマンス(潜在能力の発揮・本来能力の遂行)が抑え込まれている イメージを表した。 人偏(傘部分)に収められる上部は「あつめる意」であり、人が集まる社会を意味し、「囗(くにがまえ)」は、区域や取り囲む意で、その中に知らず識らずに「心」に刻まれたステレオタイプが、 自由な動きを抑制されている様を表現した。なお、人偏は、知らず識らずに、様々な時代・場所・場面において社会から植え付けられている様をイメージし、 「心」は、ステレオタイプにとらわれて実力を発揮できず、苦笑いしている金太郎飴をイメージした。 なお、本作品も、揮毫後しばらく放置し、墨による紙の収縮で、濃い線である作品の中心部に向かって徐々に深いしわが寄ることで、周りからのプレッシャーを視覚的に表した。 |

|||

| トップページ | 作品一覧 | 次の作品 |